编者按:为深入落实立德树人根本任务,进一步推进本科教育教学审核评估工作,展现各二级学院在本科人才培养和教育教学改革方面的举措、成效与特色,学校特组织开展“本科教育教学审核评估学院巡礼”活动。本期巡礼学院:机械与智能制造学院。

一、学院简介

1.发展历程

机械与智能制造学院源于1999年九江财经高等专科学校的机电系,2003年成立机械工程学院,2008年与材料工程学院整合为机械与材料工程学院,2020年10月,机械与材料工程学院分设为机械与智能制造学院和材料科学与工程学院。

图1 机械与智能制造学院历史沿革

2.党建引领

学院坚持党建引领,始终坚持把党的建设融入学院中心工作。学院落实立德树人根本任务,坚持把培养“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”作为最大的责任担当,将“执着专注,精益求精,一丝不苟,追求卓越”为核心的“工匠精神”融入教育教学和人才培养全过程,精心培育“红工匠”党建品牌,并取得积极成效。先后获批3项江西省高校党建研究项目,教工一支部获批九江学院“样板支部”和“双带头人”示范工作室培育建设单位。学院党委连续多年获评九江学院先进基层党委。“红工匠”党建品牌被列为九江学院党建品牌建设培育项目。

3.师资队伍

学院现有教职工77人,其中教授4人,副教授19人,双师型39人;博士15人,在读博士3人。教师中享受江西省政府特殊津贴1人,江西省“赣鄱英才555工程”1人,江西省百千万人才1人,中组部“西部之光”人选1人,江西省中青年骨干教师2人,江西省五一劳动奖及江西省劳动模范1人,九江市各类人才6人。

双师型教师团队建设成效显著,其中机械工程实践教学团队获批江西省高水平教学团队、江西省工人先锋号等荣誉称号。

图2 教师团队获奖及个人荣誉证书

图3 江西省高水平教学团队

图4 江西省工人先锋号

4.人才培养

学院设有机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程3个本科专业,在校学生1700余人。其中机械设计制造及其自动化为省级一流本科专业、省级特色专业,车辆工程为省级特色专业和江西省专业综合改革试点专业。

近年来,学生在各级各类学科竞赛中勇创佳绩,捷报频传。获国家级奖项50余项,省级奖励200余项,获奖等级及数量位居江西省同类高校第一方阵。学生主持国家级大学生创新创业训练计划项目16项,获批实用新型专利40项。在第十八届全国“大学生年度人物”推选展示活动中,机械学院王巍嵩同学入选“入围推荐人选”。

图6 江西省最美大学生

5.教学改革

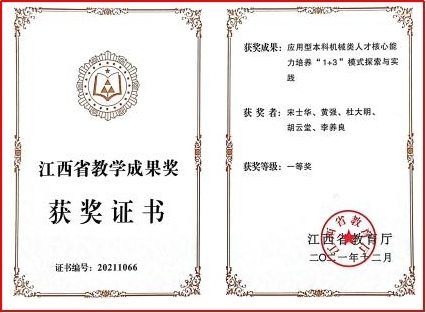

学院坚持以教学改革创新促进人才培养质量提升,充分发挥绩效考核等制度性、政策性导向作用,鼓励并激发教师积极投身教育教学改革,学院教学团队建设、专业和课程建设、教材建设等方面取得积极成效。学院实践教学团队获批江西省“工人先锋号”,获省级教学成果一等奖3项、二等奖1项,获江西省教学创新大赛二等奖2项。获批教育部产学合作协同育人的新工科研究项目5项,江西省高等教育教学改革研究课题9项。获江西省一流课程4门,校级一流课程、课程思政示范课程、校企合作课程共15门;江西省级教学团队1个,校级教学团队4个;获批2024年省级规划教材1项。

图7 省级教学成果奖

图8 一流本科课程

6.科技创新

学院坚持“走出去”与“请进来”相结合,定期组织校内外专家开展学术沙龙、专题讲座,鼓励教师积极参加国内外各类学术会议,为教师开拓学术视野、提升科研能力提供平台,搭建舞台。教师获国家自然科学基金3项,获江西省科技厅、教育厅科技项目16项。获批江西省教育科学规划项目、高校人文社科项目等省部级科研项目2项。学院还加强与省内外机械行业企业沟通联系,携手企业开展技术改造和联合攻关,解决企业生产技术难题。获批九江市“揭榜挂帅”项目2项,签订横向课题41项,到账经费近1000万元。相关科研成果获中国产学研合作创新成果奖二等奖、中国发明创业成果奖二等奖、江西省自然科学奖二等奖、江西省高等学校科技成果奖一等奖、江西省高等学校科技成果奖三等奖各1项。

图9 校企融合

图10 科技成果奖

7.平台建设

学院拥有江西高校实验教学示范中心等省级平台4个、中央与地方共建实验室4个、市级平台4个,各类实验设备总价值3500余万元。总投资1.35亿元的智能智造实训中心已经建设完成,可实现云网络教学和虚拟仿真实验教学。建有实验教学与实习、科学研究、科技成果孵化三功能为一体的实验中心,包含数控技术与应用、车辆工程、机械制造等五大类实验室和全校金工实习等三个实习实训基地。学院积极推进实习实践基地建设。与湖北东风商用车有限公司发动机厂实习培训中心、湖南格子教育科技有限公司、TCL空调器(九江)有限公司、九江精密测试技术研究所等省内外知名企业建立实习实践基地多个。

图11 省市级平台

二、育人举措

学院落实立德树人根本任务,坚持“三全育人”、“五育并举”,以“红工匠”党建品牌创建为切入点,扎实推进“以德树人、以智启人、以体强人、以美化人、以劳育人”五大工程建设,着力构建“大思政”育人格局,促进学生全面发展。

1.以德树人,思政育人细无声

学院创新思政育人方式方法,强化思政育人阵地建设,通过开设“红匠堂”、“青马工程”培训班、“匠心”沙龙等栏目,邀请校内外专家学者、优秀校友、优秀学生开展专题讲座,先进事迹报告会等,发挥榜样朋辈示范引领作用,教育学生学先进、赶先进,引导学生成人成才。积极推进课程思政改革创新,大力开展暑期三下乡、志愿服务、社会实践等活动,将思政育人贯彻于学生在校学习全过程,达到了“润物细无声”的育人实效。

图12 院领导讲授开学第一课

图13 红匠堂、红匠师系列活动

图14 暑期三下乡社会实践

2.以智启人,比学赶超氛围浓

学院紧紧围绕学校“特色鲜明高水平应用型大学”建设目标,紧扣应用型人才培养,持续优化培养方案,持续深化课程建设与改革创新,持续加大课程实习和专业实践,不断夯实学生的理论基础和动手能力。学院还秉持OBE理念,坚持以学科竞赛为抓手,以当年大赛内容作为项目式教学牵引,将专业核心课程链与产品研发链深度融合,逐步形成课赛结合、产教融合特色的课程教学新模式,学生学习目标明确,学习态度端正,营造了浓厚的“比学赶超”学习氛围,学生的创新能力和实践能力显著提高,人才培养质量深受用人单位好评。

图15 各类学科竞赛活动

图16 一流课程群建设

3.以体强人,快乐运动身心健

学院深入贯彻体育强国战略,扎实推进全民健身计划。通过组织学生晨跑、定期举办趣味运动会等方式,举办足球赛、篮球赛、羽毛球赛等体育竞赛,营造了“群众体育-趣味体育-竞技体育”“三位一体”的快乐运动氛围,助力学生强身健体,学生“每天运动一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”的锻炼意识显著增强。

图17 2024年获得校园杯篮球赛冠军

图18 趣味运动会获得校级第三名

4.以美化人,爱美悦美格调高

学院通过开设美育选修课、举办文艺汇演、国学经典诵读、海报设计比赛等方式,从不同角度提升学生美学素养,积极营造活力四射、格调高雅的美育氛围,学生有修养,有内涵,有品味,“理工男”也具有“大师范”。

图19 书法比赛及国学诵读——获得校级二等奖

5.以劳育人,人人争当“红工匠”

学院大力弘扬“工匠精神”,从课程实习实践和学科竞赛中深挖劳动教育资源,成立“红工匠科创小组”开展创新创业实践活动,在实训中增强劳动意识,在实践中养成劳动习惯,教育引导学生在劳动实践中感悟“工匠精神”的深刻内涵,树牢成为“大国工匠”“能工巧匠”的职业理想。

图20 近3年劳动教育媒体报道

图21 实训现场及日常劳动

三、特色亮点

1.“红工匠”精神深融育人全链条,“三融三育”成果荣登主流媒体。将“工匠精神”等思政元素融入课程教学、教育活动、实习实践等专业人才培养的全过程,培养学生的红工匠精神。《学习强国》专题报道了“红工匠精神结硕果”;《中国日报》以“九江学院:机械学院三融三育红工匠”为主题进行报道,人民日报、中国教育、江西教育电视台等重要媒体对本成果进行经验推广。

图22 主流媒体报道

2.“1269”擎动校地企协同赋能,“9610”贯通产教研融创共赢。围绕江西省“1269”行动计划和九江市“9610”工程,与九江精密测试技术研究所等4家企业合作共建“智能制造现代产业学院”,2024年获批江西省重点产业学院。

图23 校企融合

图24 省级产业学院立项

3.新工科铸魂双链融创,课赛同行赋能人才培养。紧扣新工科建设要求,扎实推进课程建设和教学模式改革,通过竞赛项目融入课程设计,推进课赛深度融合,精心打造“双链融合、项目贯通、闭环递进”应用型人才培养新模式,促进课赛相长和课赛育人,实现以赛促教、以赛促学,应用型人才培养质量稳步提高。

图25 应用型人才培养课赛融合模式

四、发展规划

路虽远,行则将至,事虽难,做则必成。新起点,新征程,机械与智能制造学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学校第二次党代会精神为指引,全面贯彻“3353”战略规划,全面深化教育教学改革创新,持续强化学科专业特色发展,不断提升应用型人才培养质量,为助力“智造强国”建设,助推学校早日实现“特色鲜明高水平应用型大学”发展目标展现机械与智能制造学院风采,贡献机械与智能制造学院力量。

机械与智能制造学院供稿

责编:向真 审核:黄冬久 汪浩

赣公网安备36040202000313

赣公网安备36040202000313